|

L’INSTITUT DES CULTURES ARABES ET MEDITERRANEENNES – L’OLIVIER vous invite à une formation « Fragments d’histoire de la civilisation arabo-musulmane » animée par Mohammed Taleb Se déroulant de mars à juin 2015, cette formation proposée à Genève, à l’Institut des Cultures Arabes et Méditerranéennes – l’Olivier, comprend six cours (d’une demi-journée chacun). Son objet essentiel n’est pas de livrer des informations à caractères historiques sur le monde arabo-islamique et singulièrement sur son histoire. Le défi est ailleurs : offrir des clés d’analyses, des grilles d’interprétation. Ce qui nous intéresse dans cette formation est de poser, une fois encore, la Question du sens. En effet, la surinformation que procure les nouvelles technologies de l’information et de la communication a ceci de fâcheux qu’au lieu de permettre une compréhension sensible de ce que sont les réalités des sociétés du Maghreb et du Machreq et des communautés arabes et/ou musulmanes qui vivent en Occident, elle aboutit à une cacophonie du sens, et à une inflation émotionnelle en lien à l’actualité. Ces six cours (et les six autres qui suivront dans le second semestre 2015) entendent participer au dialogue des civilisations entre Orient et Occident. Mais pour cela, il est nécessaire de rappeler les données essentielles, de faire retour à la mémoire des uns et des autres. Sans la réactivation des mémoires culturelles et spirituelles, dans la perspective du Bien, du Beau et du Vrai, comment faire advenir un authentique Vivre-ensemble ? Inscription Le cours : 65 CHF (ou 50 CHF AVS & étudiant) L’ensemble de la formation : 360 CHF (ou 270 CHF AVS & étudiant) Pour tous renseignements sur les contenus de la formation Pour les inscriptions et Tél :+41 22 731 84 40. Le formateur Philosophe algérien, Mohammed Taleb enseigne l’écopsychologie et l’éducation relative à l’environnement. Il s’est formé dans cette dernière discipline à l’Université du Québec à Montréal. Il préside l’association de philosophie « Le singulier universel ». Depuis de nombreuses années, il travaille sur les interactions entre spiritualité, critique sociale, dialogue interculturel et science. Il se situe dans le cadre des perspectives philosophiques ouvertes par Frantz Fanon, Leonardo Boff, Edward Said, Rabindranath Tagore, Karl Marx, Alfred North Whitehead, Gilbert Durand, ou encore James Hillman. Il a publié Nature vivante et Âme pacifiée(Arma Artis, 2014) et L’écologie vue du Sud. Pour un anticapitalisme éthique, culturel et spirituel (Sang de la Terre, 2014). Il a également participé à plusieurs ouvrages collectifs consacrés à Alfred North Whitehead, au dialogue islam/bouddhisme, science et islam, à la théologie de la libération. Mohammed Taleb est un collaborateur régulier du Monde des Religions. Il anime un Blog de rédacteur sur le site de ce magazine, «Intellectuellement» et le Blog Philosophie organique, écologie et écopsychologie

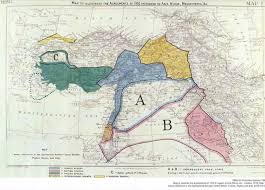

Dans ce premier cours, il s’agira de montrer l’importance qu’il y a à contextualiser, dans le temps et dans l’espace, les divers événements et phénomènes culturels, religieux et sociaux qui ont favorisé l’émergence de la civilisation arabo-musulmane à partir du 7ème siècle. Nous expliquerons les concepts que nous utiliserons tout au long de cette formation continue. Ces concepts portent l’empreinte des milieux et des époques. Ainsi, le terme « arabe » n’a-t-il pas nécessairement la même signification avant et après l’apparition de l’islam, avant et après la chute de l’empire Ottoman (dans le premier quart du 20ème siècle). L’« arabité » peut aussi bien renvoyer à une origine , une langue, une géographie ou une idéologie. De même, le terme d’« islam » renvoie à des perspectives différentes selon que l’on se place sur le registre historique ou théologique. Il en va de même pour les termes « Orient », « Proche-Orient », « Moyen-Orient », « Maghreb » et « Machreq ». Si ces termes sont d’un usage courant, ils ne sont pas pour autant univoques, simples et évidents. Bien au contraire, ces termes renvoient, au gré des options philosophiques, des choix religieux (ou non religieux), des appartenances sociales, des langues, à des espaces de signification à chaque fois différents. Une fois les termes définis comme il convient, nous évoquerons l’irruption de l’islam à partir de l’année 610, année de la révélation coranique. Nous parlerons de la mutation que l’Islam social concret a connu avec la conquête, et surtout la création de la civilisation omeyyade. Nous sommes en effet passés d’un paradigme désertico-bédouin (dans un premier temps, les périodes mekkoise et médinoise du Prophète Mohammed (610-632) et, dans un second temps, la période des quatre Khalifes dit « bien guidés » (632-661) à un paradigme impérial-urbain (avec la première dynastie impériale Omeyyade fondée par Mo’awiya autour de la Syrie (661-750). Nous mettrons en évidence les mécanismes de la Conquête et la gestion d’un « territoire-monde ». De même que nous parlerons de La Maison de la Sagesse, Bayt al-hikma, et la réappropriation culturelle des patrimoines de l’Antiquité. *

La Conquête arabo-musulmane, en désintégrant la sphère orientale de Byzance – et, aussi l’empire perse -, permet l’intégration des chrétiens proche-orientaux dans un nouveau cadre. Plusieurs mutations se produisent : l’émergence du phénomène islamique a transformé le christianisme proche-oriental. Peu à peu, les identités syriaque et copte sont devenues des identités de mémoire, le présent, et, à plus forte raison, le futur, émergeant sous le signe de l’arabité. Le lien christianisme/arabité est, bien sûr, antérieur à l’Islam, et donc au 7ème siècle. Il n’en demeure pas moins que nous sommes passés d’un christianisme arabe relativement marginal par rapport aux pôles syriaque et copte à une nouvelle arabité chrétienne. D’ailleurs, cette dernière arabité (dans le cadre impérial Omeyyade) est moins la continuation du christianisme arabe nomade pré-islamique, que le fruit de l’arabisation progressive de ces communautés syriaque et copte. L’arabité chrétienne s’est construite, en partie, comme espace supra-écclesial et supra-confessionnel. Progressivement, à partir de la civilisation des Omeyyades, les communautés chrétiennes vont tenir un nouveau rôle dans la vie de l’empire musulman, et vont assumer un certain nombre de fonctions professionnelles, de métiers (par exemple dans les domaines de la médecine, de l’économie) au sein de la nouvelle Cité. Mais, ces Arabes chrétiens vont également participer à la naissance de la culture arabo-musulmane elle-même, en jouant en particulier le rôle de médiateur entre la spiritualité islamique et le patrimoine scientifique et philosophique de l’Antiquité grecque.

La futuwwa mériterait d’être placée au cœur même de la quête identitaire/spirituelle des jeunes femmes et jeunes hommes issus de la communauté arabo-musulmane en Europe. Nous devrions honorer cette institution qui fut, durant plus de mille ans, l’une des composantes majeures de la civilisation arabo-islamique. Futuwwa est un terme arabe qui dessine un espace de significations multiples, qui sont solidaires les unes des autres. Il renvoie, d’abord, à la Jeunesse (le fata est le jeune homme par excellence), sa bravoure et son idéalisme. La futuwwa a aussi désigné le compagnonnage en Islam, à travers les guildes, corporations de métier et mouvements sociaux qui structuraient et animaient une grande partie du quotidien des villes du Maghreb et du Machreq (et des autres grandes cités du monde musulman). Enfin, la futuwwa fut considérée comme une sensibilité importante du tasawuf (soufisme) et le cheikh al akbar, Ibn ‘Arabi, figure essentielle de la spiritualité, y a consacré de belles et nombreuses pages dans son œuvre. La futuwwa a été une expérience intime et civilisationnelle, personnelle et sociale, spirituelle et politique. Son esprit demeurera tant que demeureront les idéaux de noblesse intérieure, de justice sociale et de transcendance. Aujourd’hui, la futuwwa peut prendre un nouvel élan et nous avons l’intime conviction qu’elle peut provoquer une nouvelle nahda (renaissance).

Selon une lecture tenace de l’histoire des idées, qui existe dans de nombreux milieux culturels européens, y compris académique, la philosophie et, avec elle, l’ensemble de l’héritage de l’Antiquité grecque aurait migré directement d’Athènes vers Paris, Cologne ou Oxford. En fait, au cœur du Moyen Age, cet héritage a été recueilli par les lettrés, savants et autres érudits de la civilisation arabe et musulmane. Bagdad fut le réceptacle du patrimoine antique. C’est donc fondamentalement une culture greco-arabe qui arriva en Europe, avec des traductions vers le latin. Ainsi, une grande partie des écoles philosophiques européennes étaient-elles des écoles arabes : l’avicennisme, l’averroïsme, l’alchimie… Il s’agira de rappeler les e,jeux de cette communication interculturelle.

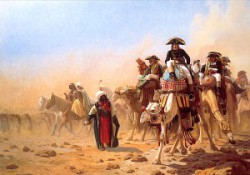

Du XIXème au XXème siècles, le monde arabo-musulman entre dans le chaos des colonialismes et des impérialismes occidentaux. De l’« Expédition d’Egypte » (1799), conduite par Napoléon aux accords de Sykes-Picot (1916), de l’invasion de l’Algérie (1830) à l’occupation de la Palestine, les peuples arabes voient leur histoire suspendues : ils deviennent les objets de l’histoire occidental, comme l’a brillamment montré Edward Said. Pourtant, dès le XIXème siècle, les élites arabo-musulmanes et arabo-chrétiennes répondent à ces défis en activant une renaissance culturelle, politique, intellectuelle, spirituelle, la nahda.

Nous évoquerons ici l’histoire contemporaine des Trois Palestine, apparues après la catastrophe (nakba) de 1948 constitué par la création de l’Israël (comme État et société coloniale) : les Réfugiés, les Occupés et les Palestiniens de l’Intérieur. Chacune de ses composantes de la société palestinienne a développé au fil des années un univers propres avec des revendications spécifiques : le droit au retour, l’État indépendant, l’égalité réelle, etc. La militance palestinienne, par delà les formes qu’elle a pu prendre, est l’une des grandes tragédies de notre époque, en temps qu’elle une épopée. Nous parlerons des résistance de ce peuple, de ses poètes, de ses martyrs et de la solidarité internationale qu’il a suscité. à la Librairie arabe l’Olivier 5 rue de Fribourg – 1201 Genève – Tel: 022 731 84 40 |

Sites amis

L'Orient Littéraire

CERMAM

Association Linkchild

Diverscités

Ateliers d'ethnomusicologie

Qantara-Méditerranée

Inst.for Palestine Studies

Club 44

Artistes suisses solidaires avec Gaza

Blog Planète photos

Artlink

l''amour du son

Pages du Liban

Plateforme interreligieuse de Genève

Challenge To Change

Les clefs du Moyen-Orient