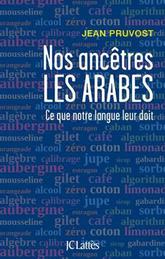

Plus de 500 mots couramment utilisés en français portent la marque de l’arabe

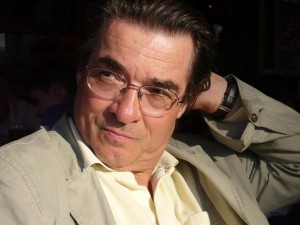

Entretien | La langue arabe est fêtée chaque année le 18 décembre, à l’occasion d’une journée internationale organisée par les Nations unies. Une langue qui a irrigué le français, en particulier depuis le Moyen Âge, selon des voies parfois surprenantes, révélées par le lexicographe Roland Laffitte.

Avec près de 250 millions de locuteurs usuels dans le monde, la langue arabe est la 4ème langue la plus parlée après l’anglais, le mandarin et l’espagnol. Langue de communication et de civilisation, elle est célébrée chaque année le 18 décembre à l’occasion d’une journée internationale organisée par les Nations unies. Le lexicographe Roland Laffitte estime qu’environ 400 à 800 mots couramment utilisés en français portent la marque de la langue arabe.

Comment ces mots sont-ils arrivés dans notre langue ?

Certains mots sont directement entrés dans la langue française, comme casbah, qui nous arrive d’Alger. Mais pour la plupart des mots, l’arabe a été l’intermédiaire d’autres langues, c’est-à-dire les langues sémitiques de la région du Moyen-Orient comme l’akkadien, l’araméen, le syriaque, le sudarabique et même l’hébreu… Et puis des langues comme le perse ou le sanskrit. Le mot sucre, par exemple, nous vient du sanskrit et il a voyagé par la langue arabe jusqu’à nous. Il y a des mots qui viennent ainsi également du chinois comme satin et puis beaucoup qui nous viennent de langues anciennes qu’on ne connaît pas. On ne peut pas déterminer l’origine de toutes les langues et notamment certaines « petites » langues qui ont disparu au moment où se sont créés de grands ensembles qui ont adopté des langues officielles.

Notez que ces termes ont effectué un voyage direct depuis l’arabe : c’est le cas de casbah. Mais d’autres, plus nombreux encore, ont effectué un périple compliqué. Ils ont dû marquer une ou plusieurs étapes, dont la dernière a pu être, selon les cas, le latin médiéval : c’est ce qui s’est passé pour azur, l’espagnol pour algarade, l’italien pour coton, le portugais pour mousson, le catalan pour aubergine, l’occitan pour madrague, le turc pour café, parfois même l’anglais, ainsi pour chèque, et, de façon plus inattendue encore, l’allemand pour benzine ou le russe pour mazout.

Vous avez parlé du latin médiéval. Quel a été le rôle du Moyen Âge dans ce voyage des mots arabes vers le français ?

C’est à cette période que sont arrivés une bonne partie des mots arabes dans notre langue encore utilisés aujourd’hui. Les milliers de traductions réalisées au Moyen Âge, surtout aux XIIe et XIIIe siècle, ont apporté quantité de mots. Ces mots sont passés directement dans le latin des clercs et à partir de là ils ont inondé les langues européennes. Que ce soit pour les mathématiques, avec les mots algèbre, chiffre, zéro, des termes astronomiques comme azimut, des termes médicaux ou alchimiques comme alcali, concernant la faune et la flore… et puis bien d’autres disciplines encore.

D’autres mots ont été captés au moment des croisades, là-bas en Orient, à travers les Etats francs. C’est le cas d’assassin, qui est un mot assez connu finalement. D’autres aussi ont été pris au Maghreb, comme bougie, qui est le nom de la ville où était fabriquée ce type de chandelle de suif, aujourd’hui Béjaïa.

Certains mots sont aussi arrivés dans notre langue par la voie orale, notamment à partir de la Renaissance…

Oui, et il est intéressant de regarder par quelles voies tous ces mots sont passés. Cela peut-être la voie écrite, comme on vient de le voir avec le latin scientifique. Mais avec les Temps modernes, c’est-à-dire des Grandes découvertes jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, vous avez tout un tas de gens, des commerçants, des navigateurs, des aventuriers, des diplomates qui ont traversé les empires ottoman, perse ou moghol, qui sont allés en Afrique et qui ont ramené de nombreux mots, qu’on a appelé à l’époque les mots « de relation” ou les mots de “voyage”.

Des noms d’animaux sont arrivés comme girafe, des arbres comme baobab, des institutions, comme nabab. Ou encore le mot lascar, qui désignait au départ un « matelot indien » dans les mers des Indes Orientales, pour signifier ensuite « un individu hardi, rusé et habile à se tirer d’affaires », et qui diffère de celui qui nous est venu plus tard d’Algérie au sens de « soldat », puis « d’homme courageux ».

Les derniers apports datent-ils de la période coloniale ?

Non, pas seulement, bien que l’époque coloniale – qui démarre avec l’expédition de Bonaparte en Egypte et se termine avec l’indépendance de l’Algérie en 1962 – soit très riche en apports. Pendant cette période, les mots ont voyagé par plusieurs chemins. Quelques-uns, parmi les termes utilisés par l’administration, nous sont restés : c’est le cas de zouave. D’autres, les « petits mots de commandement » à l’adresse des autochtone, comme bésef pour dire « beaucoup », fissa, « vite » ou balek, « attention », ont été conservés dans le français populaire et familier. Une bonne quantité est spécifique aux troupes coloniales, comme barda ou bled. Notons à ce propos qu’il était alors de coutume de marquer son univers familier par des mots arabes dans un but identitaire et ludique, pour « faire bien » vis-à-vis des civils qui n’étaient jamais allés en Algérie. D’autres mots encore, utilisés par les colons, ont disparu ou alors ont été ramenés en France quand ils ont été « rapatriés », comme chicaya ou merguez.

La sédentarisation de l’immigration maghrébine a également dû jouer un grand rôle dans le voyage des mots arabes…

Effectivement, si certains termes utilisés à l’époque coloniale ont été revivifiés par l’installation de l’immigration maghrébine en France à partir des années 1960, comme maboul ou meskine, ils sont sortis des quartiers et des cités avec la scolarisation des enfants à partir de la fin des années 1970, et se sont communiqués, par les cours d’école puis par le rap, dans ce que l’on peut appeler la « langue des jeunes ».

Pensez à beur, dawa pour dire « désordre » ou seum pour « rage ». Certains ont même passé la rampe pour se répandre dans la presse et le monde politique comme kif et kiffer. Outre cela, l’arabe nous a légué de nombreux termes culinaires, de mets comme chorba ou de pâtisseries comme halva.

Et les mots de la religion ?

Oui, du fait que nous comptons de nos jours plusieurs millions de musulmans dans notre pays, qu’ils soient musulmans pratiquants ou de tradition familiale ou de culture, il est logique que le vocabulaire de l’islam pénètre la société française. Nous connaissions depuis longtemps le mot ramadan mais sont désormais courants les mots halal ou hidjab. D’un autre côté, l’actualité draine de nombreux mots depuis ayatollah jusqu’à djihad, et cela pour le meilleur et pour le pire. Les mots de la religion islamique sont en effet parfois retournés contre elle dans une attitude intolérante : pensez à fatwa, employé pour dire « décision arbitraire » et même « appel au meurtre ».

Quelle est l’importance des mots venus de l’arabe dans la langue française ?

C’est une évaluation très difficile car elle ne peut être que relative au registre de la langue. Si l’on prend pour base les dictionnaires du français courant comme le Petit Larousse ou le Petit Robert qui donnent 40 à 50.000 articles, nous avons moins de 500 mots qui, directement ou indirectement viennent de l’arabe. Mais cela ne tient pas compte des mots dérivés, ce qui ajoute peut-être 200 mots courants. La statistique exacte est à faire. Mais cela ne traduit de toute façon pas l’imprégnation de la langue française par la langue arabe, et cela pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, ces dictionnaires ne donnent que les noms communs. Ils ne tiennent pas compte des prénoms et des noms de famille qui peuplent notre quotidien et qui sont portés par des millions de nos concitoyens et de résidents en France. Imaginez que l’an passé, Mohamed est entré dans les 20 premiers prénoms inscrits à l’état civil !

Il y a ensuite les lexiques spécialisés dont on parle peu. Dans les catalogues astronomiques, on peut dénombrer, outre Aldébaran, Bételgeuse ou Véga, plus de 500 étoiles portant des noms forgés par l’arabe et connus par les astronomes amateurs. Cela fait beaucoup. La statistique est à faire pour les termes savants de la chimie, où par exemple les dérivés d’alcool ou benzène sont innombrables, mais aussi pour la faune et la flore.

Et puis il y a des mots arabes clandestins, dont le nombre est extrêmement difficile à évaluer. Par exemple l’épithète « romaine » qui est accolé à une balance. On a l’impression que la balance romaine nous vient des Romains. En fait pas du tout. Le mot romaine vient de l’arabe rumāna qui veut dire « grenade ». Pourquoi ? Parce que cette balance possède sur un bras un dispositif d’équilibre qui ressemblait à une grenade.

Les mots de ce type, traduits d’une autre langue et que l’on appelle calques, sont difficiles à déceler car il faut les suivre à la trace dans l’histoire. Si l’on sait en général que les termes du jeu d’échecs, à commencer par ce mot lui-même, vient de l’arabe, on n’imagine mal le nombre de calques existant dans les autres jeux de table, qu’il s’agisse des jeux de dames ou des jeux de cartes. Je viens à ce propos de découvrir un calque que je ne soupçonnais pas, c’est le mot eau de vie. Il est né dans l’alchimie arabe pour ce que l’on pourrait traduire par » élixir de longue vie », dont mā’ al-hayāt puis māhya, « eau de vie », sont respectivement une forme dérivée puis une forme elliptique. Passé au XIIIe siècle par les médecins familiers des textes arabes sous la forme aqua vitae, le mot a été traduit en français sous forme d’ »eau de vie », tandis qu’il était adapté en gaélique puis en anglais sous la forme whisky, et en russe et polonais sous celle de vodka.

Anne Fauquembergue

Retrouver l’article sur le site de France Culture

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.