Pourquoi l’art arabe n’est-il pas plus reconnu?

Léa Polverini et Adèle Surprenant — 20 octobre 2019 à 16h03 — mis à jour le 21 octobre 2019 à 10h36

Si le Machrek et le Maghreb occupent depuis longtemps une place de choix sous l’œil médiatique, il en va autrement pour leur scène artistique, pourtant intimement liée à leurs trajectoires politiques.

La voix à demi étouffée par la musique, le dessinateur Ghadi Ghosn se souvient d’une enfance partagée entre les comics japonais et américains. Devant un bar de Beyrouth, connu pour rassembler des dizaines de jeunes artistes du Liban, celui qui écrit désormais ses propres bandes dessinées en anglais ou en français dit regretter de ne pas avoir grandi entouré de modèles d’artistes arabes.

Aujourd’hui, son constat est le même: «Le marché de l’art ici est trop petit et nous n’avons pas accès au marché arabe», malgré de timides améliorations. Avec des collègues du collectif Samandal, Ghadi Ghosn s’efforce de rester ouvert aux mains tendues par d’autres artistes de la région.

Interrogé sur son rapport à l’identité arabe, Ghosn se définit comme internationaliste. Pour lui, l’art n’est pas un moyen de se connecter à ses racines et encore moins à son pays, le Liban, où il a vécu deux guerres: «Le dessin est une échappatoire», concède-t-il, une île à l’abri de l’instabilité politique et économique qui traverse le monde arabe.

Héritage et renaissance

Il y a seulement quelques décennies, l’art était pourtant un vecteur d’unification et de solidarité entre les pays partageant l’arabe pour langue majoritaire. Comme le fait remarquer Fadia Antar, directrice de la Dalloul Art Foundation (DAF) à Beyrouth, «les pays de la région n’ont pas seulement la même langue, ils ont aussi vécu les mêmes invasions, les mêmes guerres et les mêmes difficultés. C’est ce qui fait que leur langage visuel se ressemble».

Le panarabisme a d’ailleurs pris racine dans ce qu’on a appelé la nahda, un mouvement de «renaissance» artistique et intellectuelle qui a animé le Maghreb et le Machrek à la fin du XIXe siècle.

S’appuyant sur une redécouverte du patrimoine classique (notamment hellénistique et pharaonique) et sur un intérêt pour la culture occidentale conçue comme source d’inspiration et d’emprunt, la nahda a surtout réaffirmé un lien entre la culture et les luttes politiques du moment, encourageant la mise en place d’un projet d’union politique des pays de langue arabe, allant de l’Égypte à la Syrie.

Le sculpteur égyptien Mahmoud Mokhtar reste l’un des représentants les plus exemplaires de ce rêve nationaliste et d’unité du monde arabe. Nourri de culture antique, ayant étudié au Caire puis à Paris juste avant la Grande Guerre, il revendiquait un art dirigé vers les masses, reprenant toute une iconographie populaire, où les fellahs (les paysan·nes) se mélangent aux sphinx.

«On a cette idée que la Première Guerre mondiale est liée à l’histoire des avant-gardes, mais en réalité, il y a un mouvement de retour à un ordre classique, à un art plus académique, qui ne s’éloigne toutefois pas de l’art moderne. C’est un art plus facile à lire que les avant-gardes, accessible à tous et qui reste souvent figuratif», explique Elka Correa Calleja, autrice d’une thèse sur Mokhtar et professeure d’histoire des arts islamique et arabe à l’université ibéro-américaine de Mexico.

En 1928, Mokhtar dévoile devant la gare centrale du Caire la monumentale statue Le Réveil de l’Égypte, qui entend redonner au pays tout le poids de l’histoire ancienne. Pour Correa Calleja, la statue trônant au centre de la ville représentait alors «une alternative des nations liée à l’histoire de l’Égypte pharaonique». La même année, Hassan el-Banna fondait la Société des Frères musulmans, optant plutôt pour une renaissance islamique.

Utopie panarabe

En dépit des divergences idéologiques, la culture populaire devient très rapidement une voix forte de ce rêve panarabe. L’impérissable Oum Kalthoum soutient Nasser et chante pour l’union de la nation arabe, quand Fairuz en fait de même pour Jérusalem et le droit au retour du peuple palestinien. Warda al-Jazairia, étoile algérienne de la chanson arabe, donne sa voix à des hymnes patriotiques, reprenant les thèmes de la colonisation et de l’arabisme.

Présentes sur les ondes, ces paroles se retrouvent aussi à l’écran à travers des séries télévisées, pour adultes comme pour enfants. À partir de 1979, la production koweïtienne Iftah Ya Simsim («Sésame, ouvre-toi»), une version arabisée de la trop américaine Sesame Street, est diffusée massivement.

À l’époque, «les thématiques abordées avaient une forte conscience des questions cruciales du panarabisme ou de la lutte des Arabes contre Israël ou l’Occident. Ces produits de la culture populaire étaient partagés à travers toute la région. Ça a permis à cette culture du panarabisme de résister, même après la chute du rêve d’une union arabe», considère Meriem Mehadji, enseignante et chercheuse à l’École des hautes études internationales et politiques, spécialisée dans les politiques culturelles arabes.

De fait, la mort du président égyptien Gamal Abdel Nasser en 1970 a mis un coup d’arrêt à ces ambitions, signant l’enterrement précoce du panarabisme sur le plan politique. «Après la mort de Nasser, les années 1970 ont été une décennie durant laquelle plusieurs régimes arabes très forts –en Syrie, en Irak ou en Algérie– ont tenté de reprendre cette bannière, mais ça n’a pas marché», estime la curatrice indépendante Rasha Salti.

L’objectif panarabe s’est très vite retrouvé morcelé entre des rivalités territoriales, religieuses et idéologiques, l’Arabie saoudite s’invitant dans la partie et instrumentalisant la culture au service d’un agenda politique.

Les années 1980 redessinent radicalement la cartographie des arts arabes et marquent l’essor des particularismes locaux. On est alors en plein printemps berbère en Algérie, les communautés amazighes commencent à faire entendre leurs revendications au Maroc, tandis que les Kurdes connaissent également un sursaut identitaire.

«On commence à voir percer une conscience de pluralité des sociétés, qui est culturelle et ethnique, et surtout très organique, ajoute Rasha Salti. Après la guerre du Liban en 1990, on se rend compte que les communautés minoritaires, kurdes ou arméniennes, deviennent un bloc de vote déterminant entre les deux grosses formations politiques du pays: c’est à ce moment-là qu’on reconnaît et qu’on commence à parler d’artistes certes libanais, mais surtout libanais arméniens, ou syriens kurdes.»

Ces fragmentations nationales se reflètent sur la scène artistique, de plus en plus sensible aux revendications identitaires. C’est aussi une réaction au lissage culturel alors en cours, partagé entre la diffusion de la culture de masse occidentale et l’effort d’arabisation mené par les productions télévisuelles venues d’Égypte et des pays du Golfe.

Rayonnement limité

En dépit de ce bouillonnement local, l’art arabe, qu’il soit destiné aux masses ou aux élites, peine pourtant à s’imposer sur la scène internationale. Si certain·es artistes contemporain·es ont été adoubé·es par les institutions (Mona Hatoum, Mounir Fatmi, Walid Raad, Akram Zaatari, Ayman Baalbaki…), sa représentation à une échelle plus globale est toujours lacunaire et repose bien souvent sur des initiatives privées.

Une situation qui afflige la directrice de la DAF, dont le but initial est d’ouvrir un musée dédié à l’art arabe à Beyrouth. Sans support étatique, difficile d’imaginer le jour où un projet d’une telle envergure pourra se concrétiser.

En attendant, Fadia Antar se réjouit de voir des œuvres de la collection être exposées à l’international. «Il y a des institutions et des pays qui ont fait le pas vers l’art arabe il y a longtemps», observe-t-elle, citant notamment la France ou les États-Unis.

L’instabilité politique et économique n’est pas le seul obstacle au rayonnement de l’art arabe sur le marché international. Qu’elle s’explique par la censure ou le pur désintérêt, la quasi-absence de financement public des arts au Maghreb et au Machrek laisse place aux capitaux venus du Golfe ou d’Europe.

«L’art est une arme à double tranchant», prévient Meriem Mehadji. Sans financements, il est presque impossible pour les artistes de produire des œuvres, ou du moins de leur donner un écho. Mehadji souligne les biais de représentation que peut induire cette précarité économique: «Quand on est exclusivement financé par les pouvoirs publics, quand on produit à la demande, on peut être amené à accentuer des images caricaturales du monde arabe, à produire un art démagogique. D’un autre côté, quand le financement vient de l’étranger, on peut montrer ce que veulent voir les Occidentaux. C’est une schizophrénie éloignée de la réalité sociale et artistique de la région.»

Le Louvre Abu Dhabi n’est qu’un exemple de la politique culturelle élitiste qui sévit dans les pays de la région. Le musée n’est, selon Rasha Salti, qu’un moyen d’attirer les touristes de luxe aux Émirats arabes unis: un espace aux portes closes, loin du public arabe et de ses préoccupations.

À compter des années 1980, les séries et films égyptiens sont remplacés par des productions financées par les pays du Golfe, à commencer par l’Arabie saoudite. Le cinéma devient «propre», conforme aux valeurs du royaume wahhabite: pas de baisers, pas de femmes en maillot… –quelques signes de la perte de terrain du panarabisme au profit de l’islamisme.

«Ça a signé l’échec social, politique et économique de la vision nassériste socialisante: beaucoup de populations de la région se sont réfugiées dans l’islamisme plutôt que dans l’arabisme», résume Mehadji.

Cause commune

Constante à travers les ruptures, les guerres et l’islamisation annoncée, la cause palestinienne continue d’influencer les artistes de la région. «La Palestine est toujours une métaphore pour la justice et elle fait toujours partie intégrante de l’identité des Arabes, soutient Rasha Salti. Cette question est centrale dans la manière de se voir en tant qu’Arabe dans le monde, de se comprendre, de se percevoir.»

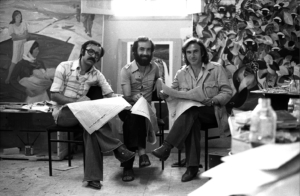

Khalil Akkari, Nasser Soumi et Claude Lazar lors d’un atelier collectif, Beyrouth, 1978. | Claude Lazar

Lors des récentes manifestations algériennes qui devaient appeler la chute de Bouteflika, un drapeau revenait constamment sur les images, en plus du drapeau algérien: celui de la Palestine. «Même pour une question très locale, très nationale, on va retrouver le symbole palestinien. Pour les Algériens, l’injustice et la perfidie qu’ils ont subies résonne avec l’injustice et la perfidie dont souffrent les Palestiniens», relève Salti.

Ce symbole, on le retrouve largement dans les fonds Dalloul, sur les écrans de cinéma (voir les films de Muayad Alayan ou d’Aida Ka’adan) et surtout dans la rue, où l’art a pris d’assaut les murs du Caire, de Tunis ou encore de Ramallah.

Le street art s’est d’ailleurs imposé en 2011 comme l’art du printemps arabe, alliant slogans anti-régimes et iconographie révolutionnaire. Il faut y voir une alternative aux difficultés financières et à la diffusion limitée des artistes du Maghreb et du Moyen-Orient, pour qui l’art de rue incarne les préoccupations politiques d’une génération, au-delà des questions identitaires, et constitue une façon de se réapproprier un art qui apparaissait souvent comme le privilège des élites.

Alors que le projet politique d’une nation arabe est aujourd’hui enterré, l’art n’en demeure pas moins un miroir de ce que Salti appelle «des affinités, des solidarités, cette sensation d’avoir des destins partagés, des luttes partagées», à commencer par le combat pour la reconnaissance et la diffusion de l’art arabe –un combat qui n’est pas gagné d’avance, mais dont personne ne peut sortir perdant.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.