Victor De Sepausy – 09.11.2020

Créé en 2013 par l’Institut du monde arabe (IMA) et la Fondation Jean-Luc Lagardère, le Prix de la littérature arabe (doté de 10.000 €) est la seule récompense française distinguant la création littéraire arabe. Elle promeut l’œuvre d’un écrivain ressortissant de la Ligue arabe et auteur d’un ouvrage écrit ou traduit en français. Valoriser et diffuser en France la littérature arabe en plein temps fort de la rentrée littéraire, telle est la volonté des fondateurs de ce prix.

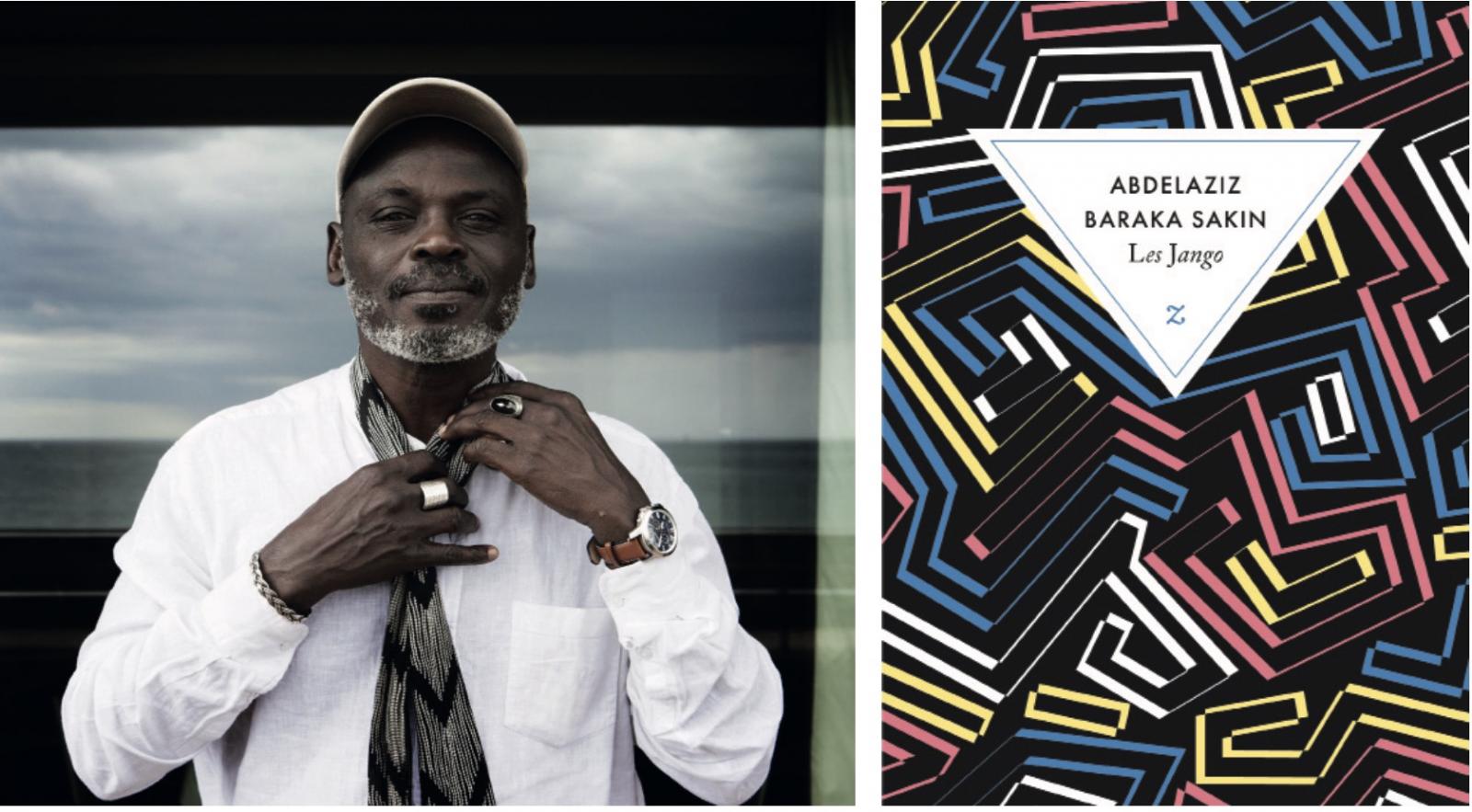

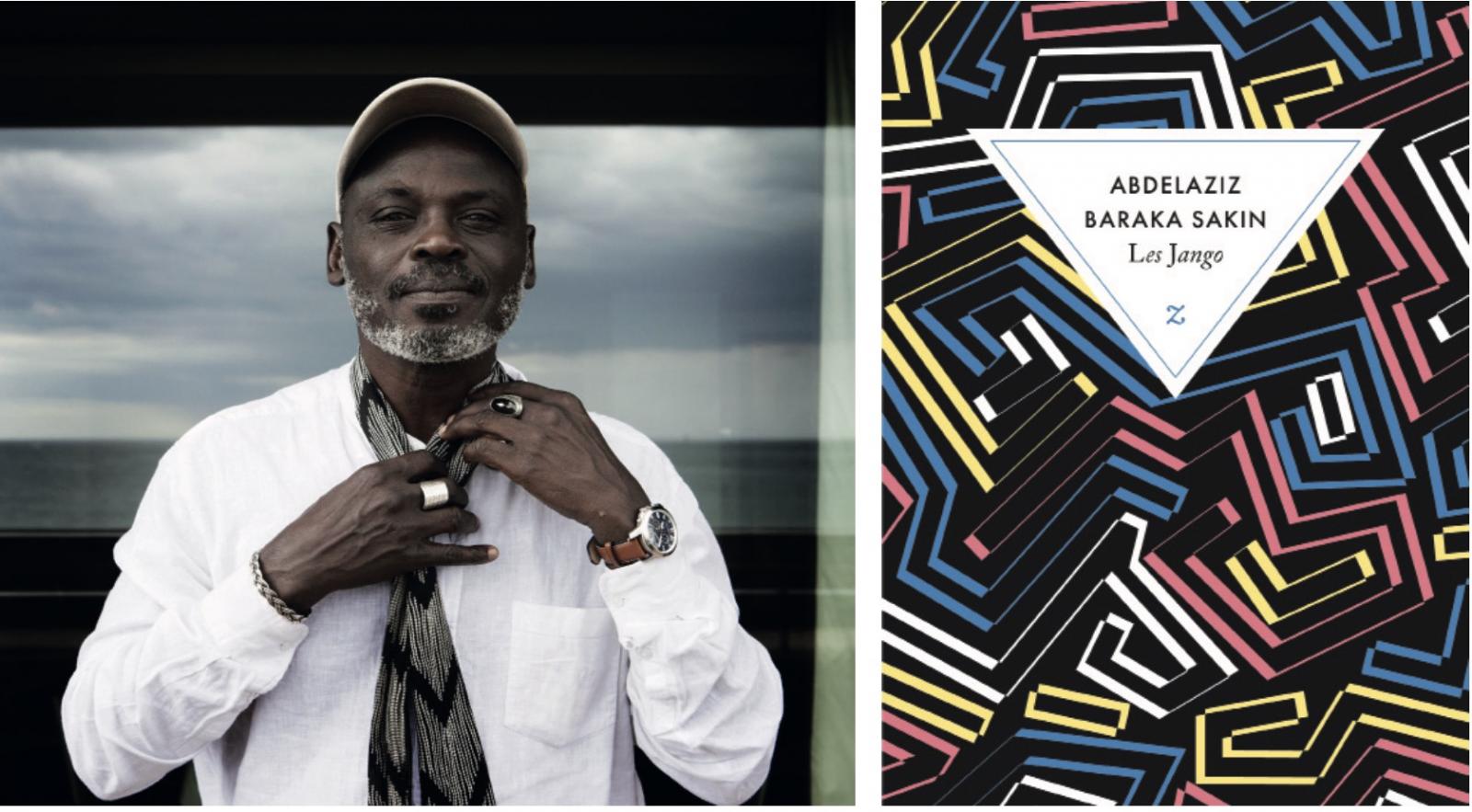

Le Prix de la littérature arabe 2020, créé par l’Institut du monde arabe et la Fondation Jean-Luc Lagardère, est décerné à l’écrivain soudanais Abdelaziz Baraka Sakin pour son roman Les Jango (Éditions Zulma), traduit de l’arabe (Soudan) par Xavier Luffin.

Une mention spéciale est attribuée à l’écrivaine libanaise Dima Abdallah pour son roman Mauvaises herbes (Sabine Wespieser).

Abdelaziz Baraka Sakin succède à l’Égyptien Mohammed Abdelnabi qui avait reçu le Prix de la littérature arabe en 2019 pour son roman La Chambre de l’araignée (Actes Sud/Sindbad), traduit de l’arabe par Gilles Gauthier.

« Ce prix prestigieux que des écrivains importants comme Jabbour Douaihy ou Sinan Anton ont reçu avant moi, constitue sans aucun doute le couronnement de mon roman, “Les Jango”. Je pense que ce prix est arrivé juste au bon moment, puisque mon roman parle de tolérance religieuse, d’amour et d’humanité, alors que nous vivons maintenant dans un monde déchiré par de violentes luttes identitaires, traversant ce qui ressemble à un choc des civilisations. Le prix constitue aussi un soutien moral et matériel dans mon combat d’un exil à un autre », indique le lauréat.

Abdelaziz Baraka Sakin est né en 1963 au Soudan. Après Le Messie du Darfour (Prix Littérature – Monde 2017), il revient avec Les Jango (d’abord paru en 2009 au Soudan où il fut immédiatement retiré de la vente et brûlé lors d’autodafés, puis en France en 2020). L’auteur, adulé dans le monde arabe, vit depuis en exil (il réside aujourd’hui à Montpellier).

Née au Liban en 1977, Dima Abdallah vit à Paris. Après des études d’archéologie, elle s’est spécialisée dans l’Antiquité tardive. Mauvaises Herbes est son premier roman.

Le jury de cette 8e édition, coprésidé par Pierre Leroy, cogérant de Lagardère SCA, et Alexandre Najjar, écrivain et responsable de L’Orient littéraire, et composé de personnalités du monde des arts et de la culture ainsi que de spécialistes du monde arabe, a salué « un roman surprenant de verve et de force politique où l’auteur mêle avec bonheur le fantastique et l’humour dans une intrigue très habilement construite ».

Le jury a également tenu à souligner l’excellente traduction du livre par Xavier Luffin. Quant au roman de Dima Abdallah, le jury a souhaité récompenser « un premier roman émouvant, fort bien écrit, qui raconte l’histoire d’une double perte : celle d’un pays et celle d’un père ».

Jack Lang, président de l’IMA, souligne la grande qualité du livre primé, Les Jango d’Abdelaziz Baraka Sakin : le sens de l’humour et du fantastique de l’auteur, même au cœur de la noirceur, rejoint la grande aventure humaine et universelle.

crédit photo : Abdelaziz Baraka Sakin © Patrick Lenormand

Retrouver l’article original dans ACTUALITE

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.