ONORIENT vous invite à découvrir les plus belles plumes poétiques de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. De Cordoue à Abu Dhabi, du Xe siècle à aujourd’hui, voici une traversée dans le temps et l’espace, à la découverte des vers qui ré-enchantent le monde. Une première anthologie concoctée par nos rédacteurs, avec 10 poètes qui nous inspirent.

Wallada

Wallada bint al-Mustakfi, née en 1091 à Cordoue (Espagne)

Princesse Andalouse née au 10ème siècle, Wallada était la fille du dernier Calife Ommeyade de Cordoue. Figure culturelle de l’époque, elle organisait régulièrement des salons littéraires à son domicile, des Majaliss Al Adab où se rencontraient philosophes, poètes et artistes. Jeune fille romanesque, elle participait souvent à des joutes poétiques où elle déclamait ses sentiments avec ferveur et audace. Mais sa plus grande source d’inspiration reste surtout son histoire d’amour tapageuse avec le poète Ibn Zaydoun, une relation qui, si elle créa la polémique dans le Cordoue de l’époque, lui inspira ses plus beaux poèmes et vers blessés envoyés à son amant.

Sois prêt pour ma visite à l’obscurité,

parce que la nuit est la meilleure gardienne des secrets.

Si le soleil sentait l’étendue de mon amour pour toi,

il ne brillerait plus,

la lune ne se lèverait plus,

et les étoiles s’éteindraient d’émoi.

Tahar Djaout

Né en 1954 à Tizi Ouzou (Algérie)

27 Jan 1987, Probably France – Algerian author, poet, and novelist Tahar Djaout (1954-1993) – Image by © Sophie Bassouls/Sygma/Corbis

Quand nous abordons l’œuvre de Tahar Djaout, on ne peut pas s’empêcher d’imaginer à quoi aurait ressemblé la suite de son magnifique travail.

Victime, parmi les premiers de ses pairs, dans un attentat non pas seulement contre la vie de cet homme, mais aussi contre le peuple algérien qui a perdu durant la dernière décennie du XXe siècle, un grand nombre de ses intellectuels, et avec, une partie de son identité.

Tahar Djaout, a laissé des écrits sérieux, dénonciateurs et ironiques, mais aussi des poèmes discrets et sensibles. Son œuvre dans son inachèvement reste complète dans un sens, car chargée de sa propre symbolique. Essentielle, elle brave et nargue jusqu’à nos jour ces mains traîtresses et assassines, qui lui ont ôté la vie mais pas l’immortalité.

Je regagne ma nudité :

Une pierre lavée par les crues ;

Je réintègre mon mutisme :

Un silence d’enfant apeuré.

Habiterai-je un jour

Cette demeure rêvée :

Ta blessure – ô délices ! –

Où le soleil s’assombrit ?

Tahar Djaout, extrait de « Pérennes », 1983

Abou El Kacem Chebbi

Né en 1909 à Tozeur (Tunisie)

Il est un révolté aux fines épaisseurs romantiques. Son œuvre parfois spleenétique naît dans un bouillon d’influences, le contexte des romantiques, parnassiens et symbolistes européens, mais aussi des poètes arabes classiques. À l’université, Chebbi sera militant avant de rejoindre le groupe Taht Essour (« Sous les remparts »), un rassemblement d’artistes et d’intellectuels tunisiens. Tahar Bekri a décrit dans Le goût de Tunis cette réunion d’amis comme des « désargentés, pessimistes et désespérés de leur état mais qui se vengeaient de l’adversité par l’ironie et l’humour noir ». Chebbi proclame la nécessité de rénover la société. Le poète vise aussi bien, dans une actualité toujours tranchante, les musulmans intégristes et le colonialisme français. Poète de la vie qui prévaut sur la douleur, assoiffé de Tunisie et d’universel, il s’éteint sans voir l’indépendance de son pays pointant le jour.

Allons, réveille-toi, prends les chemins de la vie

Celui qui dort, la vie ne l’attend pas.

N’aie crainte, au-delà des collines,

Il n’y a que le jour dans sa parfaite éclosion.

Abou El Kacem Chebbi, O fils de ma mère, traduit par Ben Othman, dans Cent poèmes pour la liberté, édition le Cherche Midi, 1985

Joyce Mansour

Née en 1928 à Bowden (Angleterre)

Élevée au Caire dans la société cosmopolite anglophone, Joyce Mansour perd sa mère à l’âge de quinze ans, et quelques années plus tard son premier époux. Elle fréquente les salons littéraires où elle rencontre Georges Henein, fondateur du groupe surréaliste égyptien Art et Liberté. Son premier recueil, Cris, stupéfie André Breton : « J’aime, Madame, le parfum d’orchidée noire – ultra noire – de vos poèmes. ». Au Caire, sa parution fait scandale. Érotique, transgressive, sa poésie louvoie avec la mort et les pulsions. Elle fuse, incisive et radicale, scandée, pleine d’images de corps, de fluides et de parfums de fleurs.

Ouvre les portes de la nuit

Tu trouveras mon cœur pendu

Dans l’armoire odorante de l’amour

Pendu parmi les robes roses de l’aurore

Mangé par les mites, la saleté et les ans

Pendu sans vêtement, écorché par l’espoir

Mon cœur aux rêves galants

Vit encore.

Joyce Mansour, Déchirures (1955), in Joyce Mansour. Oeuvres complètes : prose et poésie, éditions Michel de Maule, 2014

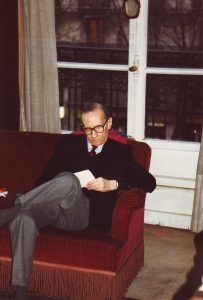

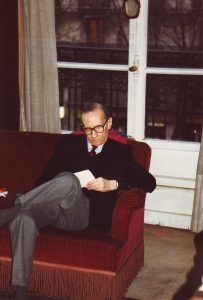

Georges Schéhadé

Né en 1905 à Alexandrie (Égypte)

Georges Schehadé à Paris en 1987

Georges Schéhadé écrit ses premiers poèmes dans ses cahiers d’écolier. Sa famille déménage à Beyrouth où il vivra l’essentiel de son existence. Il occupe un poste dans l’administration française, voyage et rencontre les poètes Jules Supervielle et Saint-John Perse. Baignée dans un songe, son écriture fait naître un jardin imaginaire adossé à la montagne. Colombes, pluies et arbres fruitiers rythment les saisons, et la mer se dessine à l’horizon. Rapprochée du surréalisme, son écriture limpide cristallise les images. Ses poèmes gagnent en dépouillement, devenant autant d’éclats dans le blanc de la page. Il écrivait : « Le silence est la villégiature des mots ». Le titre de ses recueils, “Poésies” numérotées de I à V, est à l’image de cet exercice d’épure.

Il y a des jardins qui n’ont plus de pays

Et qui sont seuls avec l’eau

Des colombes les traversent bleues et sans nids

Mais la lune est un cristal de bonheur

Et l’enfant se souvient d’un grand désordre clair

Georges Schéhadé, Poésies II (1948), in Les Poésies, NRF Poésie/Gallimard, 2001

Adonis

Né en 1930 à al-Qassabin (Syrie)

Ali Ahmad Saïd Esber, alias Adonis, poète et critique littéraire syro-libanais né en 1930. / Magali Delporte / Picturetank

En signant Adonis à partir de 1948, le poète syrien ‘Alî Ahmad Sa’îd fait acte de renaissance. Le dieu Adonis est une figure de la mythologie grecque, d’origine syrienne. Par ce nom, il inscrit sa poésie dans l’espace méditerranéen et sous le sceau de l’exil. Cofondateur de la revue Shi’r (“Poésie”) en 1957, Adonis désire ressourcer la poésie arabe et la faire entrer dans la modernité. Il renoue avec les poètes d’avant l’islam et les penseurs soufis, et traduit les poètes occidentaux. La poésie est pour lui une exploration de la langue et une expérience existentielle. Elle naît de la rencontre avec l’autre, et puise sa lumière d’un voyage entre les cultures. Les poèmes d’Adonis sont portés par une voix, un souffle et un rythme. Ils sont une force agissante projetée vers l’avenir. Son écriture compose une conscience éclairée qui résiste à toutes les idéologies. L’image du vent traverse cette écriture qui souhaite ouvrir un horizon universel.

Je t’ai nommée nuage

Ô blessure, tourterelle du départ

Je t’ai nommée plume et livre

et me voici entamant un dialogue

avec la langue engloutie

dans les îles en partance

dans l’archipel de la chute ancienne

Me voici enseignant le dialogue

au vent et aux palmiers

Ô blessure, tourterelle du départ

Adonis, « La Blessure », Chants de Mihyar le Damascène (1961), traduction de Anne Wade Minkowski et Jacques Berque, NRF Poésie/Gallimard, 2002

Mahmoud Darwich

Né en 1941 à al-Birwa (Galilée)

DR

Mahmoud Darwich gagne le Liban après la création d’Israël en 1948. Après plusieurs séjours en prison, il choisit l’exil qui le mènera de Beyrouth à Paris. Le lyrisme de ses poèmes est habité par des motifs qui dessinent le paysage de sa terre natale. Les oiseaux, les amandiers, le fleuve, le pain et le café sont autant de signes intimes de la Palestine. Cet imaginaire quotidien porté par une langue harmonieuse touche très tôt un public immense, parmi les Palestiniens, dans le monde arabe et au-delà. Empreinte d’humanisme, sa poésie reflète l’expérience du déracinement et de la prison, et fusionne le souvenir personnel à l’histoire collective. Le choix économe des mots condense la brisure identitaire et la rencontre avec l’altérité sous la figure de l’ennemi ou à travers le visage de l’amoureuse étrangère, Rita. Les vers libres sont marqués par une exigence de musicalité et le chant des pages devient un choeur, puisque de nombreux poèmes sont aujourd’hui devenus des chansons.

Par les fenêtres de cet espace dernier, miroirs polis par notre étoile.

Où irons-nous, après l’ultime frontière ?

Où partent les oiseaux, après le dernier

Ciel ? Où s’endorment les plantes, après le dernier vent ?

Nous écrirons nos noms avec la vapeur

Carmine, nous trancherons la main au chant afin que

notre chair le complète.

Ici, nous mourrons. Ici, dans le dernier défilé. Ici ou ici,

un olivier montera de

Notre sang.

Mahmoud Darwich, « La terre nous est étroite » (1966-1999), in La terre nous est étroite et autres poèmes, traduction d’Élias Sanbar, NRF Poésie/Gallimard, 2000

Joumana Haddad

Née en 1970 à Beyrouth (Liban)

Joumana Haddad en 2007

Elevée dans une famille très catholique au Liban, Joumana Haddad réalise très tôt qu’elle ne veut pas rester dans les barrières que son milieu veut bien lui imposer. Pour celle qui se dit avoir été élevée au marquis de Sade et aux Mille et une Nuit, les mots traceront sa route vers l’émancipation. Une aisance du verbe qu’elle utilise pour dénoncer le machisme des sociétés arabes, et l’intégrisme des religions dans Superman est un arabe ou J’ai tué Schéhérazade, confidences d’une femme arabe en colère. Journaliste, écrivaine, et poétesse, elle est l’auteur de plusieurs recueils de poèmes érotiques dont Le retour de Lilith et fondatrice de la première revue érotique écrite en arabe par des auteurs arabes.

Ne soyez pas effrayés des livres, même les plus dissidents, “immoraux”. La culture est un pari sûr dans la vie, qu’elle soit haute, basse, éclectique, pop, ancienne ou moderne.

Joumana Haddad, J’ai tué Schéhérazade: confessions d’une femme arabe en colère, 2010

Nazik Al-Malaika

Née en 1922 à Bagdad (Irak)

DR

Considérée comme la pionnière de la poésie arabe moderne aux côtés de son compatriote Badr Shakir Assayab, Nazik Al Malaika déclenche une véritable révolution dans le paysage littéraire du XXe siècle en composant des vers libres.

A travers l’abandon du système métrique classique (rime unique et deux hémistiches) c’est moins une rupture qu’une revivification de la longue tradition littéraire arabe qu’elle veut faire advenir.

Idéaliste et profondément musicale, son œuvre exprime les illusions perdues de son pays, l’Irak, qu’elle quitte une première fois pour les Etats-Unis, puis le Liban, le Koweït et enfin l’Egypte, où elle s’éteint en 2007, à l’âge de 85 ans.

Partisane de la liberté de création dans son art, engagée pour la cause des femmes dans ses essais, nationaliste arabe dans l’âme et palestinienne de cœur, Nazik fut une dissidente totale. En un mot, une intellectuelle.

Notre vie nous l’avons dédiée à la prière

Et pour qui donc prierions-nous, si ce n’est pour les mots.

Nazik Al-Malaika, « Pourquoi redouter les mots ? » Choléra (1947) traduction de Barbara Graille

Farah Chamma

Née en 1994 à Dubaï (Émirats arabes unis)

Farah Chamma / copyright al-Ahram Weekly

Jeune palestinienne, passionnée et créative, âgée de 22 ans elle étudie le droit et les sciences politiques à l’université Paris-Sorbonne d’Abu-Dhabi. Elle commence à écrire des poèmes à l’âge de 14 ans. Farah Chamma maîtrise quatre langues (le français, l’anglais, l’arabe et le portugais). Elle performe les poèmes qu’elle écrit, accompagnée d’une musique de Oud, c’est pour elle la façon la plus efficace pour avoir un impact sur la société. Elle a participé à diverses compétitions internationales comme le festival de littérature d’Emirates Airline. Parmi ses poèmes qui ont le plus fait sensation « I am no palestinian » et d’autres qui ont créer une certaine polémique comme « How must I believe » où avec amertume elle reproche la fausseté de la société arabe. Cette jeune poétesse représente le nouvel élan créatif des jeunes et leurs voix. Insouciante des tabous de la société, elle a su franchir les lignes épineuses de la société dans laquelle elle a grandi. C’est donc avec grande admiration qu’on lui souhaite une carrière prospère et réussie.

Prenez tout ce que je sais

Et jetez-le dans le Nil

Comme la mère de Moïse a fait

Ne me demandez pas d’où je viens

Ni où je suis née

Ne cherchez pas à savoir qu’est-ce qui est écrit sur mes papiers

Je (ne) suis personne, un nomade, une âme perdue, un simple esprit nomadisé

Je suis la langue, sans mètre, sans rime

Je suis l’arabe, le persan, le latin, le germanique

Je suis la langue non-maîtrisée

Farah Chamma, “Table Rase”

Retrouvez l’article sur le site de ONORIENT

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.