Avoir 20 ans et fredonner Feyrouz sur Insta

Avoir 20 ans et fredonner Feyrouz sur Insta

Un certain 24 mai 1975, notre ambassadrice auprès des étoiles apparaissait pour la première fois à la télévision européenne, dans l’émission de variétés françaises de Maritie et Gilbert Carpentier intitulée « Numéro 1 », où elle a interprété Habbaytak bil Sayf. À la fin de la chanson, Mireille Mathieu, invitée d’honneur, se lève et embrasse Feyrouz, toute émue. 45 ans plus tard, la génération Z, bien attachée à ses racines, reprend des titres de Feyrouz sur Instagram. Par nostalgie, pour la beauté du message ou tout simplement pour se rapprocher, spirituellement, de ce Liban-message chanté par les Rahbani.

OLJ / Par Maya GHANDOUR HERT, Colette KHALAF, Gilles KHOURY et Zéna ZALZAL, le 22 mai 2020 à 23h28, mis à jour à 23 mai 2020 à 00h02

Nour Dib chante le Liban, eldorado de l’Orient. Capture d’écran Instagram

Baadak ala bali /Nour Dib

Nour Dib chante le Liban, eldorado de l’Orient. Capture d’écran Instagram

Elle fait partie de cette génération Z pour qui le monde est un village. Étudiante en International Business à l’université de Warwick en Angleterre, elle se trouve actuellement en stage à Madrid. Mais c’est au Chili, en octobre dernier, que Nour Dib a ressenti le besoin d’envoyer un message de solidarité au peuple libanais en pleine thaoura. Avec des arrangements de guitare orientale, elle fredonne les paroles de Baadak ala bali, le drapeau libanais en étendard. « Feyrouz, c’est toute mon enfance. Je chantais ses chansons aux spectacles de l’École libanaise d’arabe à Paris que je faisais comme activité extrascolaire jusqu’à mes 15 ans. »

« Même si je n’ai que 20 ans aujourd’hui, Feyrouz représente une très grande nostalgie pour moi, elle me rappelle les vacances au Liban et les retrouvailles tant attendues avec les cousins. Quand j’écoute ses chansons aujourd’hui, ça me pince le cœur, je veux redevenir petite et revenir à l’insouciance d’avant. »

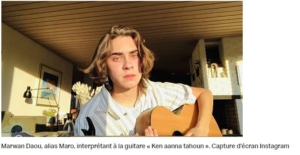

Ken aanna tahoun / Marwan Daou

Marwan Daou, alias Maro, interprétant à la guitare « Ken aanna tahoun ». Capture d’écran Instagram

Sur son fil Instagram, Remember the dayz, ainsi que sur YouTube, le (très) jeune chanteur libano-ukrainien Marwan Daou, alias Maro, poste régulièrement ses reprises de hits anglo-saxons. Il y a tout juste une semaine, le beau gosse de 19 ans y a glissé son interprétation à la guitare de Ken aanna tahoun de Feyrouz. Carton absolu avec près de 55 000 vues et des commentaires de jeunes internautes qui découvrent le répertoire feyrouzien et en redemandent encore. « Ce titre est la toute première chanson que j’ai fredonnée en arabe et c’est celle que j’ai interprétée lors du concours d’entrée au Conservatoire de musique à l’âge de 9 ans. Feyrouz a une place particulière dans mon cœur. Elle est à mes yeux le symbole même du Liban dans le monde. C’est pourquoi il faut préserver et transmettre son répertoire à travers les générations », indique celui qui se destine à faire une carrière de musicien chanteur… en Suède, où il enregistre ses deux premiers singles, en anglais.

Ya aakida el-hajibayni / Elsa Osta

Elsa Osta, designer arty et chanteuse sensible. Capture d’écran Instagram

Cette jeune architecte d’intérieur est une touche-à-tout. Dans sa jeune enfance, Elsa Osta apprend le piano, le solfège, mais, très vite, tout comme son oncle et son grand-père, s’initie au oud (trois ans seule et quatre au conservatoire). Professionnellement, elle suit une autre voie : celle du design et des créations de mode et de bijoux mais aussi de make up et les internautes apprécient particulièrement ses tutoriaux de maquillage. L’exploration artistique est son hobby. Ainsi dans le domaine de la musique, elle continue à s’approfondir dans tous les registres. « J’aime tous genres de musique : de Feyrouz au jazz et du rock à Oum Kalsoum. » Si elle joue les morceaux usuels de Fairouz : Kan aanna tahoun ou Nassam aalayna el-hawa, Elsa Osta a pourtant le béguin pour les anciennes comme Ya aakida el-hajibayni du film Bint el-hariss.

Eh fi amal / Shireen Abou Saad

Shireen Abou Saad et son ode feyrouzienne à l’espoir. Photo DR

À dix-huit ans seulement, Shireen Abou Saad compte déjà à son actif un répertoire musical bien fourni qu’elle propose sur son compte Instagram auquel sont abonnés près de 270 000 internautes. Pourtant, c’est sans surprise que la jeune chanteuse cite Feyrouz lorsqu’on l’interroge sur son artiste de prédilection, affirmant : « C’est mon inspiration ultime, car elle réussit à mêler une voix inimitable et un caractère tellement unique. » Si sa chanson fétiche du répertoire de la diva libanaise est Sabah wou massa, c’est Eh fi amal (extraite de l’album de 2010 qui porte le même nom) qu’Abou Saad a choisi de reprendre sur ses réseaux sociaux, « parce qu’en dépit de cette mélancolie de toujours, cette chanson, comme son titre l’indique, est une ode à l’espoir dont on a besoin aujourd’hui plus que jamais… »

Habbaytak bil sayf / Charles Abi Nader

C’est à travers la voix de Feyrouz que Charles Abi Nader s’évade vers ses souvenirs d’enfance. Photo DR

Installé à Dubaï depuis quelques années, c’est à travers la voix de Feyrouz que Charles Abi Nader s’évade vers ses souvenirs d’enfance. « À la maison, on l’écoutait tout le temps, et notamment avec mon père, tous les matins, alors qu’il m’accompagnait à l’école », confie ce producteur libanais pour qui la chanteuse iconique incarne tout simplement le Liban puisque « l’art est tout ce qu’il nous reste malheureusement ». Ainsi, sur son compte Instagram, il proposait une très belle reprise de Habbaytak bil sayf, un titre chargé d’émotions puisque sa mère avait l’habitude de fredonner cette chanson, sa préférée. Cela dit, Abi Nader confie que son titre favori du répertoire de Feyrouz est Edash kan fi nass car, selon lui, « les Rahbani, à travers ce chef-d’œuvre musical, ont porté Feyrouz à un autre niveau, quasi céleste… ».

Amara ya Amara / Jenna Daher

Jana Daher maîtrise avec aisance ses cordes vocales et celles de son ukulélé. Photo DR

Si elle maîtrise avec aisance ses cordes vocales et celles de son ukulélé, Jenna Daher n’a pas fait carrière dans la musique. Parallèlement à un très prenant PhD qu’elle poursuit à Douai, cette ingénieure civile se plaît à remodeler des classiques musicaux en compagnie de son ukulélé. Coincée en France pour cause de pandémie, elle choisit de reprendre Amara ya Amara de Feyrouz « parce que les paroles qui disent habibi wassaki dallik bel beit résonnaient bien avec les recommandations du moment qui étaient de rester à la maison ». Cela dit, ce n’est pas la première fois que Daher planche sur le répertoire de Feyrouz qu’elle déchiffre depuis ses années à la chorale de l’Université de Balamand. Pourquoi ? « Simplement parce qu’elle est iconique avec tout le calme qui est le sien, et surtout parce qu’elle est éternelle. »

Li Beirut / Joy Hakme

Joy Hakme chante doucement « Li Beirut ». Photo DR

« Pour moi, plus qu’une icône nationale, Feyrouz est, tout simplement, la plus importante voix au monde », assure la soprano et chanteuse de variétés libanaises Joy Hakme. « Son timbre inégalé donne à ses interprétations une chaleur, une émotion incomparables. Elle est, à mes yeux, l’incarnation vivante de la chanson libanaise. Elle a tout chanté du pays du Cèdre : son folklore et ses traditions, ses beaux jours, sa guerre, ses révoltes, sa spiritualité… »

Pour la jeune femme de 27 ans, diplômée de musicologie de la Notre Dame University (NDU), s’il ne fallait retenir qu’un seul morceau du répertoire de la hiératique star libanaise, ce serait Li Beirut. « Son interprétation de ce concerto de Aranjuez me remue jusqu’aux tréfonds. Elle y exprime si bien la tristesse, la mélancolie, le sentiment de perte que l’on ressent envers notre pays, si beau et tellement détruit par sa classe dirigeante… »

Habbaytak bil sayf /Salma Bouez

Salma Bouez connaît bien le répertoire de Feyrouz. Capture d’écran Instagram

Elle vit à Genève où elle est résidente anesthésiste aux hôpitaux universitaires de la ville. Mais Salma Bouez qui a étudié la médecine à la faculté de médecine de l’Université libanaise a une botte secrète, une passion qui l’anime. Sa voix chaude et puissante l’amène sur les pas du Conservatoire national libanais de musique. Salma Bouez ne craint pas de rendre hommage aux voix des divas : Dalida mais surtout Feyrouz dont elle connaît bien le répertoire. À Genève, elle chante Habbaytak bil sayf, Habbaytak bil chiti a cappella. Une interprétation qui donne chaud au cœur.

Retrouvez l’article sur le site de l’Orient le jour

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.